昔、お世話になった先輩に本を贈ったことがある。正確には、先輩のお子さんに、ではあるが、自分が大好きな絵本をプレゼントした。どうしても読んでほしいわけではなかった。本は好き嫌いもあるし、合わなかったら手放してもらっても構わない。ただ、こういう本を貰えたら私は嬉しいな、と思って選んだ。それは私にとって、かけがえのない経験であった。

『本を贈る』は、編集から校正、装丁、印刷などさまざまな本にまつわる仕事をする人たちのエッセイ集。本に携わる人たちの、優しくて熱い思いがたっぷりと込められており、何度でも読み返したい一冊である。私が先輩に贈った本もきっと、こうした熱い人たちがたくさん集まって作り、読者へ届けてくれたものなのだろう。そう思うだけで、胸がいっぱいになる。

本作りにはたくさんの人が携わっている

驚いたのは、編集者をしている私も知らないことがたくさんあったということ。たとえば、私は型の決まった本を作ることが多かったため、束見本は見たことがなかったし、実用書の畑出身なので文芸書の校正のやりとりも新鮮であった。本のジャンルや内容や作り方によって、携わる人も、発生する作業も違う。改めて、たくさんの人が関わっているのだなと感じる。

そんな中、印刷業を営む藤原隆光さんの「心刷」では、本を駅伝に例えていた。

本づくりは作品づくりです。だから、各工程を担う人間が力の限りを振り絞り、全区間で区間賞を狙う程の気概で臨んではじめて良い作品ができると思います。誰にも気づかれなくても、誰も見ていなくても、自分が任された区間で全力を出さなければ良い本はできないのです。

『本を贈る』p.128「心刷」印刷・藤原隆光

一方、製本業・笠井瑠美子さんの「本は特別なものじゃない」では「リレー」に例えている。

プロがそれぞれの専門性を遺憾なく発揮し、本を読者へ届ける。そのためのリレーが私はすきだ。組織や会社や、利害関係、あるいはしがらみのなかで本をつくり、そして売ることは、大変なこともあるけれど、未来へ言葉を繋いでいく。

『本を贈る』p.164「本は特別なものじゃない」製本・笠井瑠美子

個人的に、これはどちらも、本質的には同じことを言っているのではないかと思った。大勢の人たちが、自分たちの持ち場をしっかりと守り、最大限の力を尽くして次に渡す。そして一人一人が心を込めて、贈って、贈って、贈った先に、私たちのような読者の存在があるのだろう。本書を読んでいると、手持ちの本一つひとつが愛おしくなって、大切にしなければという気持ちが強くなる。

機械にはできない、人の手ならではの作業が尊い

機械にはできない、人の手ならではの作業の話も印象的であった。近年は電子書籍も一般化しつつあるし、機械で出来る作業も増えている。利便性が高まったのはもちろん、人の手でしかできない作業の尊さが、一層際立つようになったような気がする。

例えば、先述の「心刷」では「全体のバランスや微妙なニュアンスを感じることにおいては、訓練された人間に敵いません」(p.131)といい、細かな色の確認は人の目でしかできないことが綴られていた。確かに、“なんとなくの感覚”のようなものは、機械に頼ることは難しい。

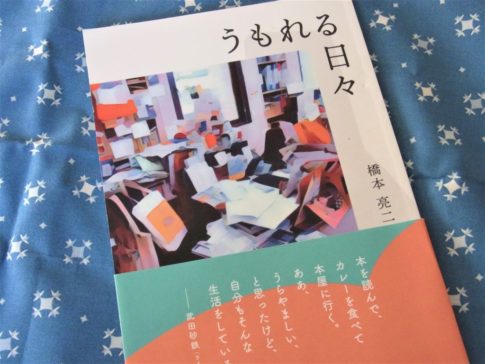

あるいは出版営業・橋本亮二さんの「出版社の営業職であること」では、販促物作りについて綴られていた。POPやパネル、見本などをすべて社内で制作しているという話だった。

わざわざ社内で、しかも営業部員が自分でつくらなくても外注すれば事足りる。でも、本当に読者へ熱を届けようと思ったら、多少の手間がかかってもやっぱり自分でつくりたい。

(p.217)「出版社の営業職であること」「営業・橋本亮二」

読者の手に届くまでには当然、作るだけでなく「売る」という行為が必要になる。そこにもやはり、人の手があるのだなと、しみじみ感じる。一冊の本に出合うきっかけはさまざまにあるが、そのきっかけづくりをしてくれている人がいるからこそ、私たちは目当ての本に出合うことができるのである。

私がこうして本の感想を書いているのもやはり、誰かにこの本に出合ってほしいからであるわけで、私も「本を贈る」一端を、担えていたらいいなあと思う。

読み手と作り手、双方の思いを乗せて

本書を読んでいる最中、私はずっと「作り手」「売り手」の話を聞く、という心積もりがあった。「贈る」というのはつまり、送り出す側の言葉だと認識していたからだ。しかし、書店員・久禮(くれ)亮太さんの「読者からの贈りもの」を読んで、考えを改めた。本を贈るのは作り手・売り手であると同時に、読み手・買い手でもある。

久禮さんは、書店員の自分にとって大切なのは、「川の“上流”にいる人々の思いよりも、“下流”にいるお客さんから逆流してくる思いを汲み上げ続けること」であり、「それらの思いに対する応答として、品揃えし続けていくこと」(p.239)だと語る。つまり、読者から贈られてきた声を拾い上げ、それに見合った本を贈り出しているということだろう。

お客さんは、何も考えず、欲しい本をいくつか買っただけかもしれません。でも、意識的であろうが無意識的であろうが、ぼくはそれらの物語にいつも心を動かされます。そして、ぼくという書店員を媒介にして、その物語を品揃えという形で再現して、他のお客さんに伝えることができます。

『本を贈る』p.254~p.255「読者からの贈りもの」書店員・久禮(くれ)亮太

「IN/SECTS」vol.13を読んだ際、本屋が出版社をも担っているという話が書かれていた。本屋営業が市場調査となり、客の要望を汲んで本を作るという仕組みで相乗効果を上げているのが印象的だった。思えばこれもまた、読者の声を拾い上げている事例の一つではないか。

本は作る人・売る人はもちろん、読む人がいなくても成立しない。作り手・売り手と読み手・買い手の双方が想いを贈り合うことで、「本」という存在が成り立っている、と言えるのかも。

自分が本を読むときも、誰かに贈るときも、さまざまな人の想いがそこに込められていることを忘れないようにしたい。

コメントを残す