ZINE。同人誌やリトルプレス、ミニコミといった呼び名でも知られる本。私も文学フリマのようなイベントや個人経営の本屋さんなどでたびたび購入している。一般的な書籍とは異なる個性があり、読むのが楽しい。

とはいえ、「ZINE」と名の付くものは結構幅広い。何をもってして「ZINE」と呼ぶのか(あるいは呼ばないのか)が、難しいなとつねづね感じていた。

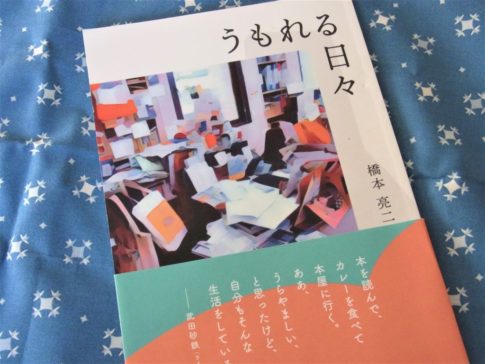

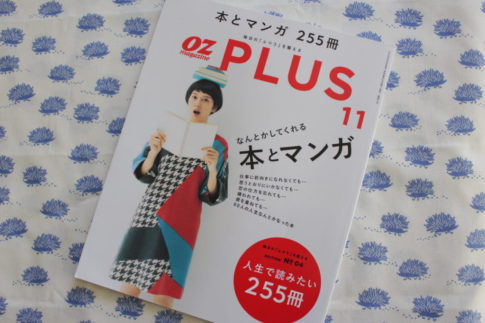

『日本のZINEについて知ってることすべて』は、そんな迷える私の救いの手。歴史も定義も種類も何もかも語りつくした一冊となっていた。

ZINEは「自主的な出版物」

ZINEの定義は難しい。本書にもあったが「何も否定しないのがZINE」というのは、まさにその通りだと思う。

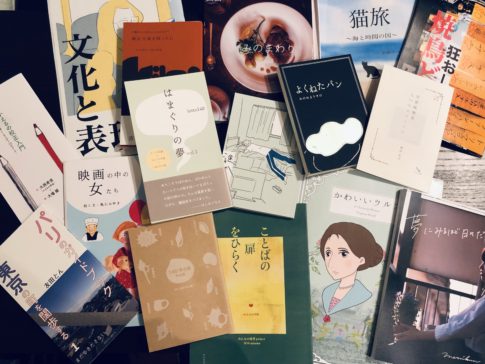

作品集、作品批評、アート、デザイン、文学、音楽、イラスト集、写真集……ジャンルも内容も、大きさもページ数も問わない。現に私が持っているZINEたちに、そういう意味での共通項はほとんど見られない。

ではZINEとは何なのか、といったときに、著者の野中モモさんが「自主的な出版活動」とおっしゃっていたのが、とても腑に落ちた。

商業誌やPR誌は含まない、という意見にも納得。非常に個人的で、ラフなものである、という認識が私にもある。

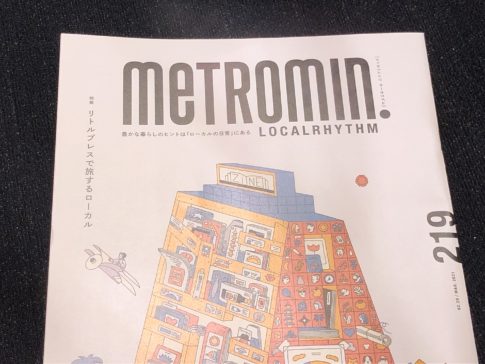

とはいえ、本書で触れられていたPR誌の中には、「これはZINEだなあ」としみじみ感じ入るような自主的、かつ個人的で魅力あふれる冊子もあり、ますます困難を極める。

また、「タウン誌」はPR誌であるが「小出版のありかた」であり、「大きな商業出版のシステムの外側で、自分たちの街を自分たちでより良くしよう、活気を生もうという動き」として紹介されている。これもZINEと言える一面がある気もするけど、どうだろう……

厳密な区別は難しいかもしれない。しかし、自主的で、美学や志がある出版活動であれば、それはもうZINEと言ってもいいはずだ。

ネットの発達、郵政民営化……ZINEに絡まる外的要因

ZINEそのものの歴史も興味深いが、特にハッとしたのはZINEの文化を支え、影響を与える外的要因の存在である。

紙媒体、かつ個人の活動を主とするZINEでは、郵送・宅配のサービス利用が欠かせない。その点において、郵政民営化や宅配ビジネスの変化についても語られているのが新鮮だった。

また90年代は、インターネットの台頭も大きな影響を与えている。アメリカで80年代末にMacによるDTP普及があり、ここから90年代にかけてZINEブームが訪れたそう。「ZINEの最盛期とインターネットの勃興期は重なってる」というから驚きだ。

私は勝手に、インターネットとZINEは「ネットvs紙」のようにして相対するものだと思い込んでいたのである。

企業が質の高いコンテンツや便利なツールをいろいろ用意してくる前に、別に頼まれていないけれど何かを伝えたい人たちが率先して頑張っていた。そういうZINEから発展したE-ZINEが90年代のネット空間を充実させていた気がします。

『日本のZINEについて知ってることすべて』p.88

90年代にネットを多用していた世代ではないし、当時ZINEについては微塵もわかっていなかったが、何となく感覚としてわかる。2000年代以降もそういう、「何かを伝えたい人」のページを見ることはたくさんあり、ときに楽しみ、ときに助けられてきたように思うからだ。

このほか、同書はたくさんのZINEを写真付きで紹介してくれている。歴史と変遷、文化を知れるだけでなく、シンプルに写真集、あるいは図鑑としても楽しめた。

そして今、私の中のZINE熱が非常に高まっている……これからもたくさん買いに行くぞ!

コメントを残す