「絶対必要な調味料ランキング」を勝手につけるとしたら、塩はダントツ。低く見積もっても、トップ3以内に入ってくると個人的には思う。ただ、当たり前にありすぎて、その素晴らしい役割のことを忘れてしまいがちになる。

最もわかりやすい役割は、塩味を加えること。でもそれ以外にも実際たくさんの役割や活用法があるのである。

「塩」は食材本来の魅力を引き出す

ちょっと忘れそうになるが、食材の味を引き出す役割がある。スイカやトマトに塩を振ると、甘みが増して美味しくなるような。スープなども野菜や肉を煮込んで少し塩を入れるだけで、素材の旨味が引き立つように感じる。

ウー・ウェンさんは『料理の意味とその手立て』において、料理をするときに「塩の味を表に出さないで、素材の味を表に引き出すこと」が大事だと言っていた。

塩は、ほんの少量でもうまく使えば、素材の味を最大限に引き出してくれます。野菜を甘くし、肉のうま味の輪郭をはっきりさせる。素材そのものの味が前に出てきてくれたら、調味料はおなじ塩しか使っていないのに、料理はそれぞれ独自のおいしさになると思いませんか?

『料理の意味とその手立て』ウー・ウェン

ほんの少しの塩でも、旨味が劇的に変わることがあって感動してしまう。塩味を加えるだけだと考えていたらもったいない、と反省した。

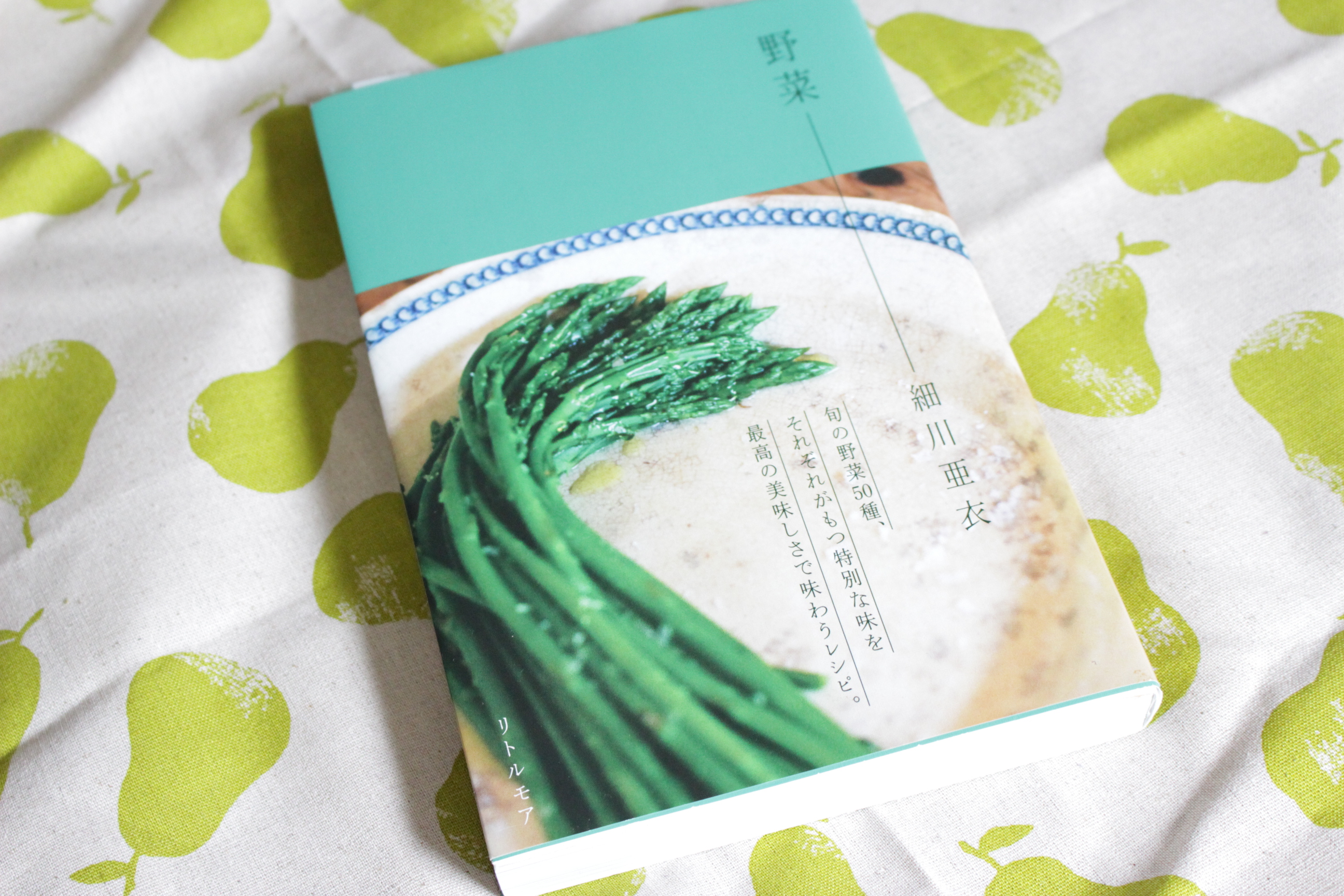

ちなみに、引き立たせるのは味だけではない。料理研究家の細川亜衣さんは、著書『野菜』の中で塩について語っている。塩が好きで、「ほとんどの料理を塩だけで味つけしている」という。

調味料がもつ“おいしさ”を加えずに、食材自体の味、香り、色などをそのまま引き出すことができるのは塩以外にないと考えている。

『野菜』細川亜衣

なるほど、確かに塩は無色、無臭で味付けできるからこそ、食材の色や香りを変化させずに引き出すことが可能である。それはひいては、食材そのものの魅力を引き出すことにつながるはずだ。

「塩」は水分を引き出す役割

もう一つ忘れてはならないのが、水分を引き出す役割を担っていること。キャベツなど、塩をふって置いておけば水分がじんわりと出て、芯のある野菜をやわらかくしてくれる。

原理については考えたことがなかったが、浸透圧によって水分が出てくる仕組みだと、高山なおみさんの『料理=高山なおみ』にて知った。

以下はにんじんに塩をふって水分を引き出したときの話。水分を出すことで、ちょうどよい食感になるという。

繊維をきずつけることになるので、ぎゅうぎゅうともんだりせず、自然に水が出るのを待つことです。そのまま10分でも20分でも放っておけば、にんじんが汗をかいたようになります。まわりだけ水分がにじみ出て、中の繊維はシャキッと生きている状態。ここでぜひ、味見をしてください。その甘さと歯ごたえのよさに驚くことと思います。

『料理=高山なおみ』p.16

私もよくにんじんやキャベツなどを塩揉みしているけれど、より美味しくなる方法や仕組みについては知らなかったのでとても参考になった。

「塩」は「炒る」ことで美味しくなる?

先述の『料理=高山なおみ』ではほかにも塩の話が綴られていたのだが、特に心に残ったのは「塩を炒る」方法の紹介だった。塩は買ってそのまま使うもの、と思っていたので、もう一手間かけることが新鮮。

「空炒りすると一粒一粒の結晶が舌にあたり、さらにおいしさが際立ちます」とのことで、サラダやちょっとした仕上げに塩を使う時に挑戦してみたいところ。

炒りはじめはしっとりとしていた塩が、「はたっ」と軽くなる瞬間があります。じわじわ変化するというよりは、突然サラッと変わるのです。

『料理=高山なおみ』p.11

塩の見た目が変化する、というのが不思議。

馴染みのありすぎる調味料なだけに、役割や活用法については意外と疎くなってしまうのかも。もったいない! 灯台下暗し。これからも塩の使い方を勉強していくぞ~!

コメントを残す