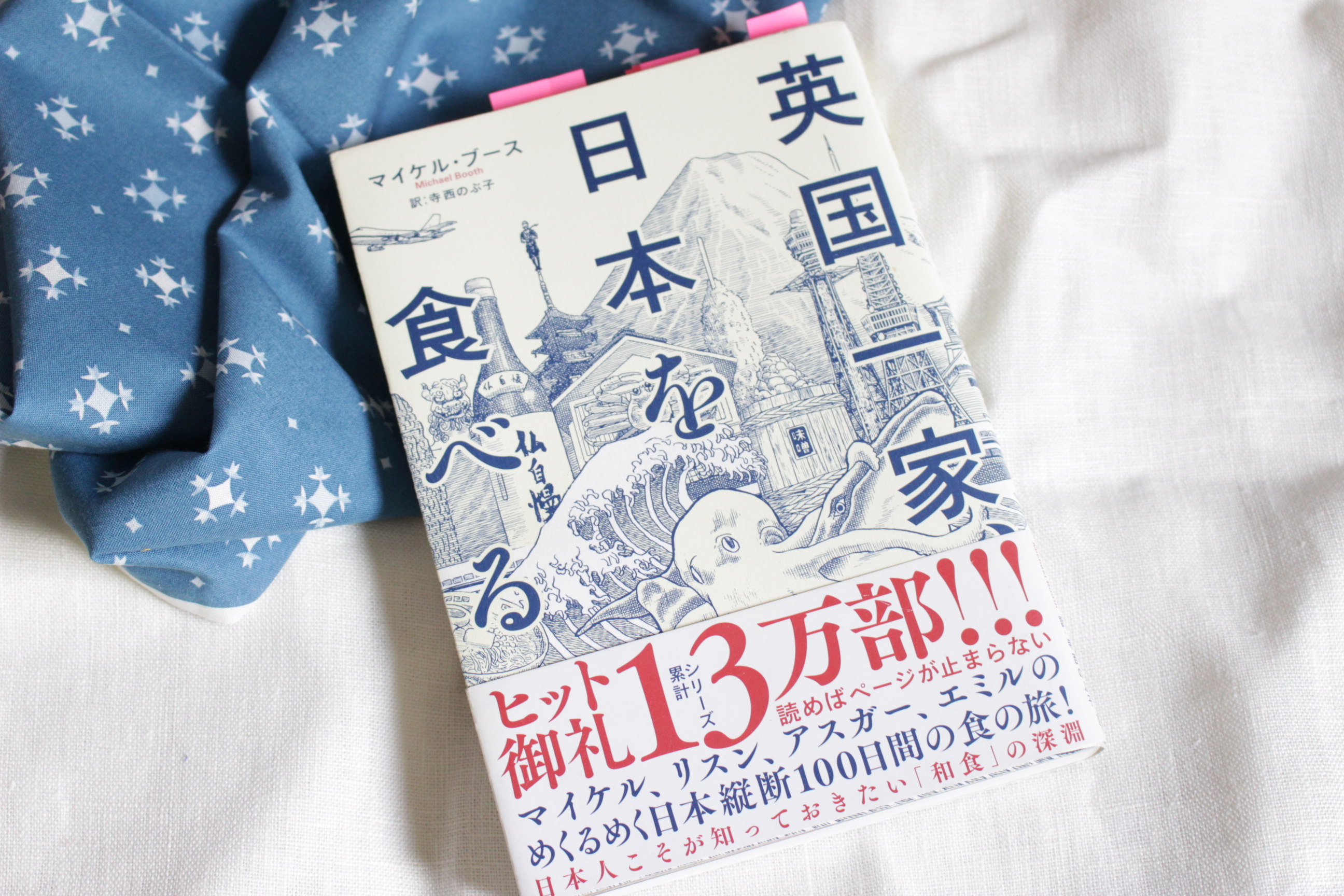

『英国一家、日本を食べる』は、トラベルジャーナリスト・フードジャーナリストとして知られるマイケル・ブース氏が日本全国を旅しながら和食を楽しみつくす過程が綴られた一冊。和食の良さがまったくわからなかったブース氏がみるみる和食の魅力にハマっていく様子が描かれており、日本人としては「そうだろう、そうだろう」とちょっと自慢気になりたくなる。なかには日本人も思わずうなるような考察もあり、読んでいて勉強になった個所も多かった。

日本食は味気ない……本当に?

ブース氏はもともと和食にあまり関心がなかったらしく、友人の日本人シェフ、コンドウ・カツトシ氏とは和食のことでも喧嘩が絶えない。酔っぱらった勢いで、和食をバカにする発言もしてしまう。

「充分わかっているさ、すごく味気ないってことは。日本料理なんて見かけばっかりで、風味のかけらもないじゃないか。あれに楽しみがあるのか? 温もりがあるのか? もてなしの心があるってのか? 脂肪もなけりゃ味わいもない。どこがいいんだよ?」

『英国一家、日本を食べる』マイケル・ブース

しかし、コンドウ氏に「ちゃんと読めよ」と薦められた辻静雄氏の『Japanese Cooking:A Simple Art』を読んだことがきっかけで、和食への価値観が大きく変わったという。

見たことのない和食の数々はもちろんのこと、「米の精神性から日本料理における器の役割までありとあらゆること」が記述されたその本は、彼の関心をそそる要素として充分だったようだ。

辻の本を読み終わってすぐに、つまり、トシが本をくれたその日のうちに、僕はいきなり衝動的に、後から思えば人生を変えることになる決断を下した。実際に行って、この目で見て、自分の舌で味わってみるしかないと決めたのだ。

『英国一家、日本を食べる』マイケル・ブース

こうして彼は自分の家族と共に3か月にも及ぶ和食尽くしの旅へと出かけることにした。北海道、東京、京都、大阪、福岡、沖縄……日本の中心地をとことん巡る旅だ。

本書ではその旅の様子がしっかりと描かれており、どの章を読んでも面白かった。そのなかでも特に興味深かったのが、日本人の私が知らない、意外な日本食の特徴と魅力だった。

日本食はスシ、スキヤキ、テンプラだけじゃない

海外の人に和食の魅力を知ってもらおうと思うと、だいたい、寿司とか天ぷらとかを食べさせようと思うだろうし、それだって正解ではある。しかし、日本の食がそれだけだと思われると、少々心外に感じるのは私だけじゃないと思う。

本書ではじつに多くの日本食に触れている。寿司や天ぷらはもちろんだが、お好み焼きにちゃんこ鍋、博多のラーメンに流しそうめん……ああ、そういえばそれも日本食だったか、と日本人の私ですら忘れている日本食たちに片っ端から触れていて驚く。

場所も全国津々浦々に旅をしているので、地域の特色にも多く触れられていて面白い。日本人が日本食の魅力を再発見するのにも、ふさわしい一冊と言える。

専門料理が多様。国内飲食店の知られざる特徴

『ミシュランガイド東京』は2020年現在、世界中で発行されているミシュランのうち最も掲載店舗数が多い。どの国よりも評価されている点も驚きだが、何より本家のパリを大幅に超えた掲載数というのがスゴイ。日本は今や、世界の飲食シーンの中心にあるとも言える。

この理由として、飲食店のバラエティが豊富である、質の高い料理を提供している店舗が多いなどが考えられるかなとは思っていたのだけれど、今回本書を読んでいて気付いたさらなる理由が、「質の高い専門料理店が非常に多い」ということである。

日本では、料理屋といえば、たいていは1種類の料理の専門店だ。ひとつの料理しか作らない店だってある。駅のなかなどには、何種類もの料理が食べられる店もたくさんあるけれど、そういうところは、急いでいるのでとりあえず何か食べたいという人にそこそこの料理を低価格で提供する。それが東京の食が他の国とは比べ物にならないほど豊かである鍵だろうと、僕は思う。

『英国一家、日本を食べる』マイケル・ブース

確かに、日本には専門料理店が多い。そば屋、うどん屋、ラーメン屋など見慣れたこれらも専門店であるし、オムライスや担々麺などの一つの料理に特化したものもあれば、パクチー、もやし、ネギなど野菜に特化したものもある。

近年は専門店ブームだったこともあるけれど、そもそも専門店がブームになること自体も珍しいのかもしれない。

また、こうしていろんな専門店があることは、日本人にそれだけ食の受け皿があることと同義だと感じるし、専門店が増えていくことは、同時に日本人の食の感覚や知識を豊かにしているのではないだろうか。

日本人の多くが海外の料理をそれなりに知っていること自体、海外から見れば意外なことなのかもしれない。例えば、最近見たアメリカのバラエティでは「カルボナーラ」を知らないアメリカ人が大半だった。

日本では割とポピュラーなパスタ料理でも一応「海外の料理」であるわけだし、海外の料理を自分でつくっている人が多いという事実もまた、今思うと不思議である(我が家はよくカルボナーラをつくる)。

日本はグルメ番組が多く、視聴率も異常に高い

日本国内でも食に関心がない人は多くいるはずなのだが、それにしてもグルメ番組が非常に多い。グルメの雑誌、ウェブサイトも非常に多く、飲食領域でライターをしている私も実際、なかなか仕事が途切れることはない。

あたりまえだったから気づかなかったけれど、日本はグルメ情報大国のようである。

ある試算によれば、日本で放送されているテレビ番組の実に40パーセント以上が「フードテレビの分類に入る」――無名の職人肌の生産者を紹介するまじめな番組もあれば、世界的に知られている騒々しい料理コンテスト番組、『料理の鉄人』(残念ながら、もう制作していないが、再放送はされている)もある。この数日間の僕自身の体験でも、その試算と同じような実感がある。テレビをつけて2、3回リモコンのボタンを触ったら、何かしら食べ物を扱う番組が現れるからだ。

『英国一家、日本を食べる』マイケル・ブース

個人的に好きというのもあるが、確かに「フードテレビの分類」と思い当たるものをよく見ている。グルメ情報番組、料理番組に始まり、旅番組やグルメを取り扱ったドラマ、アニメだっておそらく「フードテレビ」にあたるだろう。

さらにいえば、お昼の情報番組だって深夜のバラエティだって、今人気の飲食店やお取り寄せグルメについて扱っていることも多い。そうなると、「いや、日本人って食に関心ありすぎじゃない?」と思われてもおかしくはない。

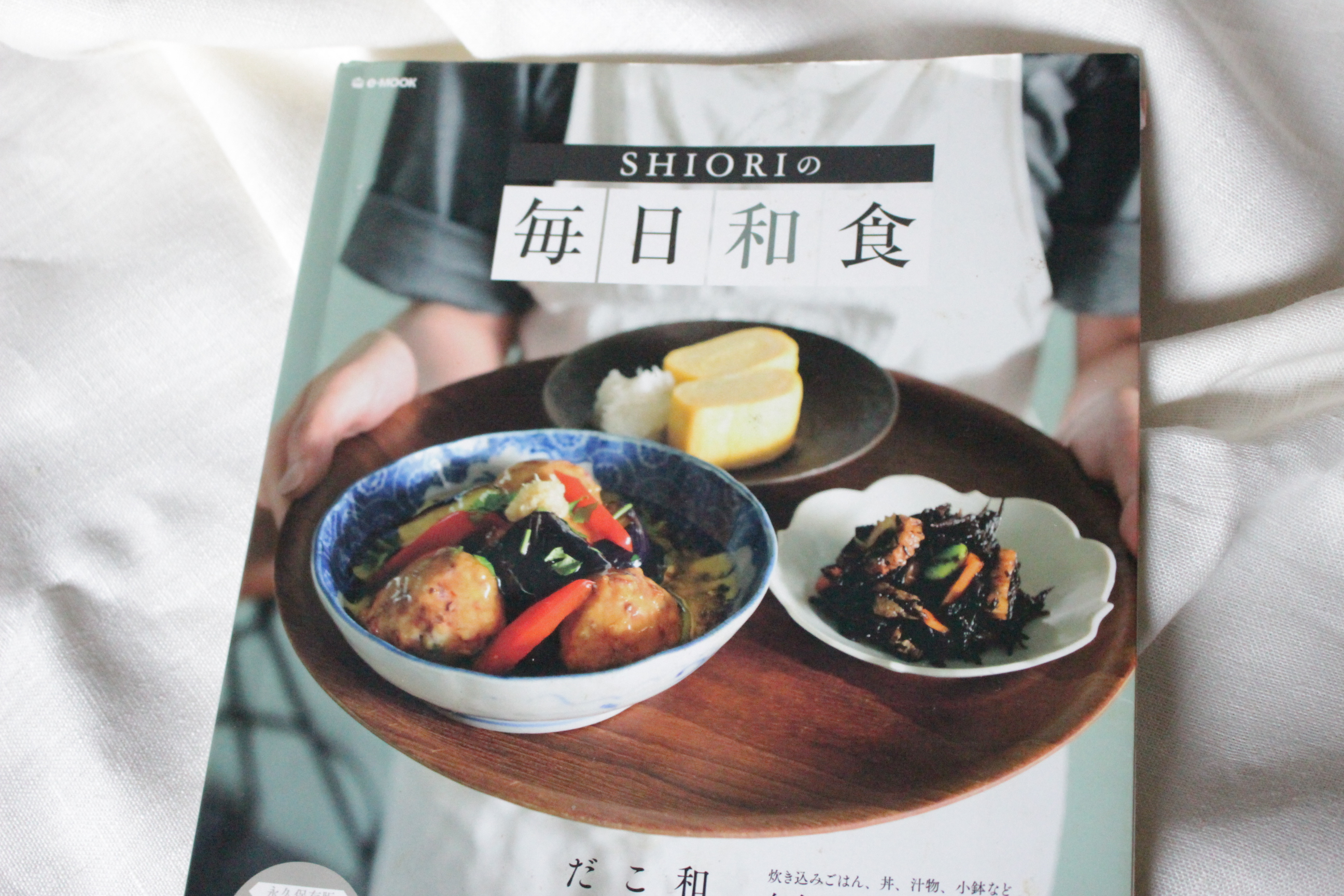

「和食」は現在、ユネスコ無形文化遺産に登録されている。それは世界で日本の食が注目されていることにほかならない。『ミシュランガイド東京』の掲載数も踏まえると、日本食って本当に素晴らしいものなんだなと思い知らされる。

私たちは内側にいるからわからないけれど、こうした海外からの評価を知ると、意外な日本食のオリジナリティや魅力に気付くことができるんだなと感じた。

コメントを残す