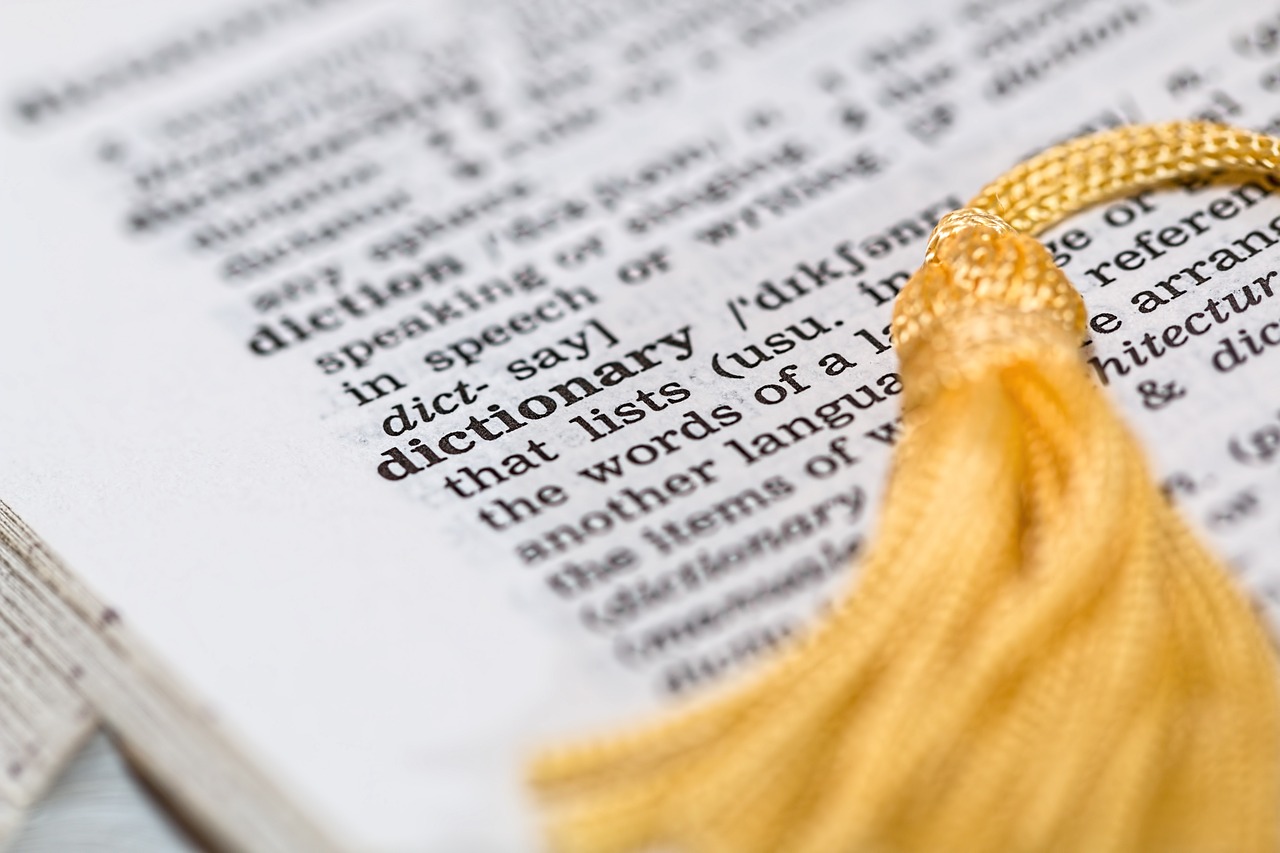

昔から「辞書」が好きだった。さまざまな言葉があらゆる表現を尽くして説明されている様を見ると、ワクワクするからだ。大人になるにつれて、辞書によって解説が微妙に異なることを知り、より関心を持つようになった。

国語辞典は読み比べをすると楽しい

国語辞典はあくまで言葉を調べるものだから、一冊持っていれば十分。しかし、複数冊比べてみると、いろんな発見がある。例えば「BRUTUS」2019年1月15日号「危険な読書」では、特に個性的である『三省堂国語辞典』と『新明解国語辞典』に触れながら、国語辞典の魅力を解説していた。

読んでみるとそれぞれに全く違う特徴があり、「辞典」という言葉一つで括るのは乱暴な気さえしてくる。また、それゆえに「国語辞典は一冊だけ持って満足してはいけない。複数持って読み比べすると本当の面白さがわかってくる」「複数の辞書を比べて自分で判断する方がいい」といった読み方の指南も染みた。ただ意味を調べるだけではもったいないのである。

辞書作りは永遠に続く

三浦しをんさんの小説『舟を編む』では、辞書作りに懸命に取り組む人々が描かれている。彼らは辞書を「言葉の海を渡る舟」(p.34)と評し、「海を渡るにふさわしい舟を編む」(p.35)と力強く意気込む。

新しく辞書を作る大変さは、もちろん想像に難くない。ところが、その大変な辞書作りが終わったとしても、つねに改訂や改版作業に追われ続けるという。しかも改訂作業は、新たに辞書を作るのと同じくらい時間がかかるそうだ。

どれだけ言葉を集めても、解釈し定義づけをしても、辞書に本当の意味での完成はない。一冊の辞書にまとめることができたと思った瞬間に、再び言葉は捕獲できない蠢きとなって、すり抜け、形を変えていってしまう。辞書づくりに携わったものたちの労力と情熱を軽やかに笑い飛ばし、もう一度ちゃんとつかまえてごらんと挑発するかのように。(p.90)

言われてみれば、言葉はものの数年でガラッと変わったり、無くなったり、新たに生まれたりしている。特に国語辞典は、今、現代を生きる私たちが使う辞書。日々移り変わっていく言葉をキャッチし、吟味していく必要があるのも頷ける。

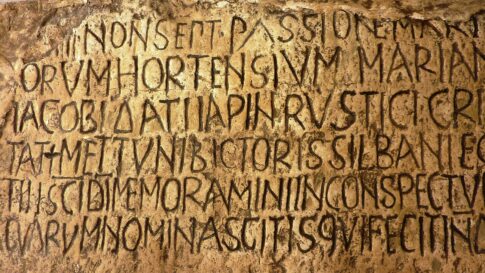

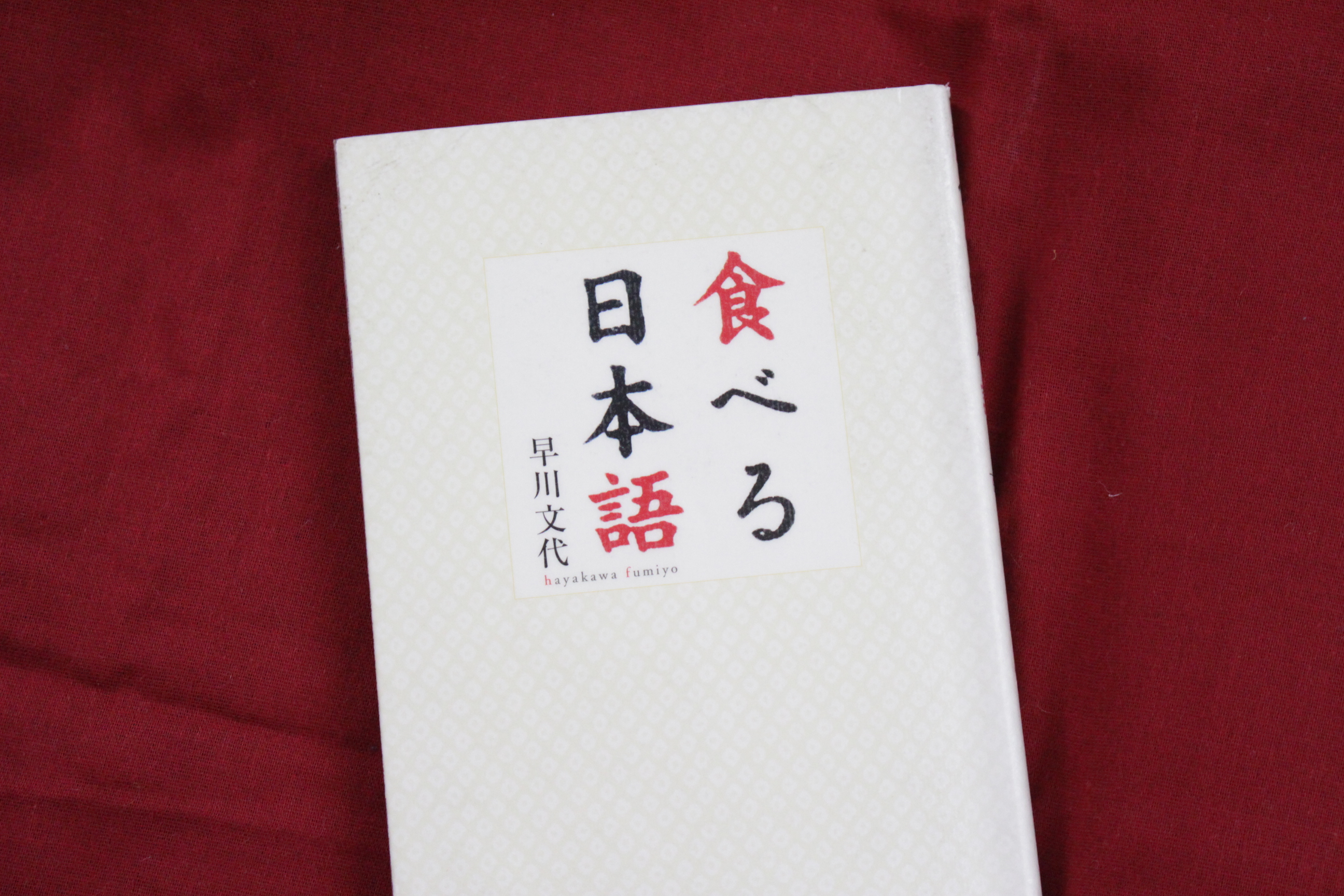

壮大な辞書作りの過程は『中世ラテン語の辞書を編む 100年かけてやる仕事』でも知ることができる。『英国古文献における中世ラテン語辞書』の制作過程をまとめたノンフィクションで、100年もの歳月をかけて、もう使われていない「中世ラテン語」の辞書を作る物語に圧倒される。最初に作り始めた人は確実に完成を見られないうえ、採算も取れずボランティアを募るほど。そうまでして作りたいという人々の思いに、ラテン語の重要性と計り知れない魅力を感じた。

辞書に載る言葉をどう集め、検討するか?

辞書にはたいていの言葉が載っている。一般的によく使われる言葉はもちろん、辞書によっては流行り言葉、ネットスラングなども網羅されている印象。これらをどう集め、取捨選択しているかを、飯間浩明さんの『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか?』で初めて知った。

同書は国語辞典を編纂している飯間さんが街を練り歩き、実際に使われている言葉を集め、辞書に載せるかどうかを検討する様子を紹介した一冊。これによれば、「1か月に400語前後のペース」で言葉を集めているという。辞書の改訂作業が本格化する時期には「1万数千語」が集まっているそうだ。

集められた言葉たちは、ふだんの生活では見過ごしているのに、言われてみれば疑問に思うものだらけ。印象的だったのは、「〇〇割」の話。「誰でも割」「のりかえ割」など、バリエーションは現在も無限に増え続けている。「~割」と聞けば、醸し出されるお得感……もう何がついていても、だいたい受け入れられる。

言葉の意味がわからないとき、辞書はすぐにわかりやすく、簡潔に、ときにユニークに教えてくれる。実用的でありがたい存在であることは言うまでもない。ただ私は、その辞書自体がどのように作られているのか、それぞれがどんな言葉を掲載し、どんなふうに説明しているのか……特徴を比べたり、制作の変遷を学んだりすることもまた、面白いなあと思っている。

コメントを残す