素読。手法は知っていたが、その意義についてはあまり深く考えたことがなかった。しかし安達忠夫さんの『素読のすすめ』を読んで、重要性をしみじみと感じた。

「文章の意味理解を後まわしにして、ひたすら朗誦していく」という素読の方法は、一見無意味に思えるかもしれないが、結果として外国語の習得や幼少期の学習に大いに役立っているという。

素読=言葉の価値を信じ、心に刻み付けること

昔から暗記が苦手だった。意味のないことを頭に叩き込むって、難しい。だからこそ、意味と物事を結び付けて記憶できるものが好きだった。ところが本書では、「頭で理解した意味などというものは陽炎のようにあやふやで、いざというとき当てにならない」ときっぱり。

今までの私の学習はなんだったのか……とがっくりするが、言われてみれば確かに、自分で理解していたと思ったことが意外とあやふやなケースはよくある。そして、関連付けて覚えた記憶よりも、ひたすら呪文のように唱えて覚えた古典が頭に残っていることも大いにあるのだ。無意識に私は、素読の効能を得ていたと知った。

早急に意味をもとめようとせず、ことばそのものを、できればその全体を、くりかえし自分の心に刻みつけておけばこそ、やがて深く根をおろし、生きたことばに育っていくのではなかろうか。

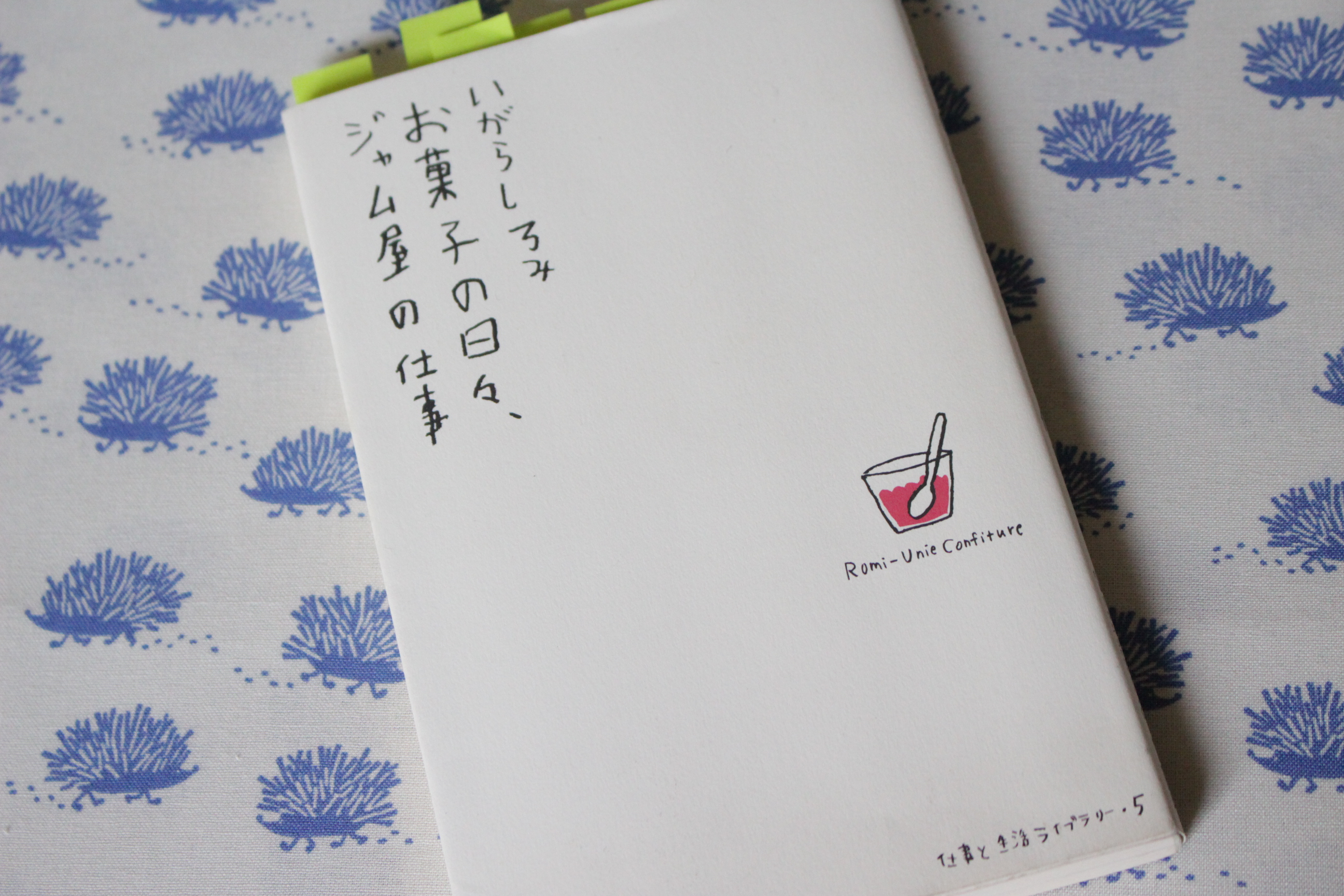

『素読のすすめ』安達忠夫

なるほど、私はもしかすると、言葉の意味に気を取られすぎて、言葉自体を信じ、大事にすることができていなかったのかもしれない。言葉は意味と音、両方があって初めて成立する。そうなると、意味だけを追うことは本当の意味で、その言葉を吸収して理解していることにはならないのではないか。

本書によれば、素読にとって重要なのは「古典というものの価値を信じること」だという。素読する作品の価値を信じ、反復して体に染み込ませていく。それはやがて、自分の血肉になっていくということだろう。

素読の理屈がちゃんとわかって、本当に良かった。今からでも学びたいことはたくさんあるから、ぜひとも素読を取り入れながら学習していきたいところである。

素読のコツとテキストの選び方

では具体的に、どのようにして素読を行うべきなのか。その方法やコツまでみっちり解説されているのが本書。おまけに付録として「素読テキスト」もあり、ありがたい。方丈記や平家物語など馴染みあるテキストのほか、漢文や聖書なども掲載されている。

素読はつまり、一見意味のわからない言葉でも、繰り返し読み続けることで徐々に体に染み込ませ、根底から言葉を理解していくこと。で、あれば、理解しやすい題材である必要はない。

例えば、幼少期に絵本を読み聞かせするのもまた、素読の方法の一種であるという。

子供が生まれて二、三ヵ月のときから、膝にのせて、くりかえし絵本を読みきかせてみてほしい。最初はまるで通じていないように思える。が、かなり早い時期から的確な反応を示すようになり、声をたてて笑うのも早いはずだ。

『素読のすすめ』安達忠夫

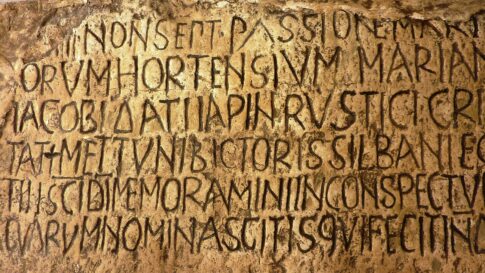

あるいは「漢文」を読むことも推奨されていた。「省略が非常に多く、凝縮した文章なので、ただちには理解しがたい。だが、時がたつにつれて徐々にことばの力が発揮されていく」(p.66)そうだ。

これを読んでいてふと、外山滋比古さんの『読みの整理学』を思い出した。読んでもわからない文章を根気強く読むことの重要性を説いていたが、それはおそらく、素読の意義と同じことではないだろうか?

わかっていることばかりを読むだけでは、深い知識を得ることは難しい。だからこそ素読を取り入れ、自分の脳内では作り出せない知識を体に覚え込ませて、根づかせていくことが重要になるはずだ。

素読教育の歴史や時代背景もたっぷりと載っていて面白い。実践的でありつつ、素読の意義を根底から学べる本でもあった。

コメントを残す