誰も知らない真実のテリトリー 守ってあげる 疑わないで

SHAKALABBITS「ポビーとディンガン」

寂しさよりも純粋な心が僕には見える 『ポビーとディンガン』みたいに

学生の頃によく聴いていたSHAKARABBITS。どれも大好きだけれど、特に「ポビーとディンガン」はつらいときにそっと寄り添ってくれる、切ないのに優しくて、きらめいていた曲という印象がある。

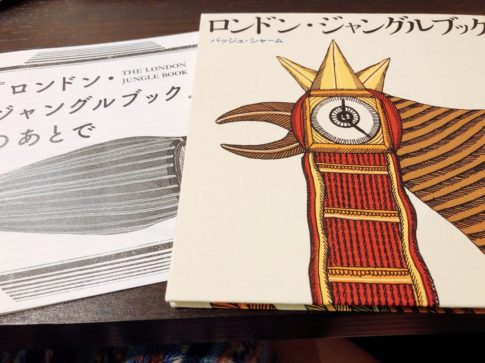

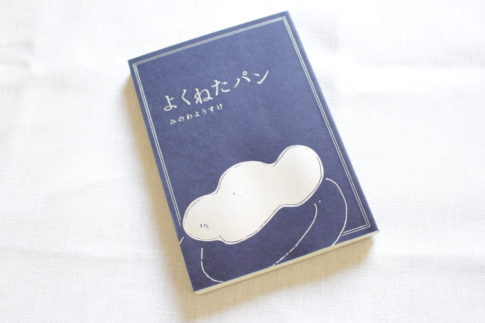

当時はひたすら「いい曲だなあ」と聴いていたものの、あるときふと「ポビーとディンガンっていったい何なんだろう?」と疑問に思い、調べてみた。そして辿り着いたのがベン・ライスの小説『ポビーとディンガン』であった。

ポビーとディンガンは、小さな少女・ケリーアンの架空の友達。彼らを巡って不思議で温かい世界が繰り広げられていく。

人は信じたいものを信じる

当時の日本語訳では「架空の友達」となっているが、今であればそのまま「イマジナリーフレンド」と訳されるだろうか。最近は日本でも割と浸透している概念かなと、個人的には思う。ただ、私は子ども時代にイマジナリーフレンドがいなかったタイプだったし、読み始めたときは、ポビーとディンガンを信じることが正直難しかった。

物語の中でも彼らの存在を受け入れられる人たちと、受け入れられない人たちがいる。たとえば語り手であるケリーアンの兄・アシュモルは、ポビーとディンガンのことをこれっぽっちも信じていない。その一方で近隣住民の中には、当たり前にポビーとディンガンに話しかける人もいたりする。ポビーとディンガンがまるでそこにいるように振る舞う人もたくさんいるのである。

最初はちょっと不思議な世界だなあと思いながら読んでいたものの、ある場面でハッとした。

採掘場で働くアシュモルとケリーアンの父は、毎日希少なオパールを掘り当てることを夢見ている。ところがなかなか見つかることはない上に、そもそもオパールが本当に採掘場に埋まっているのかもわからない。オパール探しに夢中の父にうんざりした母は言う。

「あたしにいわせれば、オパールだって妄想よ!」(p.14)

そう、目に見えないものを信じ続けるという点では、イマジナリーフレンドもオパールも同じなのである。私だって、経済面や仕事面、人間関係などで「こうだったらいいなあ」「いつかこうなるかもなあ」と空想することはあって、それはポビーとディンガンや、オパールを信じることと変わらないのかもしれない。

人は自分の信じたいことを信じる。イマジナリーフレンドだろうがオパールだろうが、自分の願望に合わせて、信じるものと信じないものを取捨選択しているのかもしれないなと思った。

それでも、信じられないことはいつだって起こり得る

信じるものは人それぞれで、信じたいものを信じたらいい。ただ、ときに人知を超える信じられないことが起こることもまた、事実だとは思う。

アシュモルはポビーとディンガンをまったく信じていない。しかし、ポビーとディンガンが行方不明になったことをきっかけに、心境が変化していく。街の人たちに「ポビーとディンガンを探しているふりをしてほしい」と説得してまわり、ケリーアンを安心させようと奮闘する。

そんな中でアシュモルはふいに、自分たちの暮らすライトニング・リッジの昔話を思い出す。大昔は海の底だったと、父から聞いていたのだった。

岩からいろんな海の生き物の化石が発見されていた。海の底だったところにいまは乾いた大地が広がっていると思っただけで、背筋がぞくっとした。そんな不思議なことが本当に起きるならば、ポビーとディンガンが本当にいてもおかしくはないと、ふと思った。

『ポビーとディンガン』p.93

アシュモルはポビーとディンガンを信じられずにいた。私だってなかなか信じるのが難しい。でも、信じられないことはつねに、いろんなところで起きている。ポビーとディンガンを信じるかどうかはその人次第だが、「信じられないことはいつだって起こる」ということを心にとどめておくことが、重要ではないかと感じた。

彼らの物語はやがて信じられない奇跡が起こっていく。最後は心が温かくなり、ほろほろと涙がこぼれた。

これは目に見えない存在を信じた人たちの、奇跡の物語ではある。ただ、エンディングを見て、信じない人たちを否定する物語でもないと思った。信じるも信じないも自由。でも、どんな人にも信じられない奇跡が起こる可能性がある、ということなのかもしれない。

コメントを残す